| |

| 1)プログラム概要 |

| 管渠接続部の耐震設計は、(社)日本下水道協会「下水道施設の耐震対策指針と説明-2006年版、2014年版-」および(社)日本下水道協会「下水道施設耐震計算例-管路施設編-(2001年4月版、2015年6月版)」に基づき、管渠と管渠の接続部の耐震設計を行うためのプログラムです。 |

| |

| 2)プログラムの機能と特徴 |

| ■検討項目 |

| ・地盤種別の判定 |

| ・応答変位振幅の算出 |

| ・検討地盤の液状化の判定 |

| ・レベル1およびレベル2地震動における屈曲角、抜出し量の算定 |

| |

| 対応表(凡例 : ○ … 検討可能, × … 検討不可) |

| |

屈曲角 |

抜出し量 |

永久ひずみによる抜出し量 |

地盤急変部の抜出し量 |

地盤沈下による屈曲角と抜出し量 |

急曲線部の抜出し量※ |

硬軟急変部の抜出し量※ |

| 遠心力鉄筋コンクリート管 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 陶管 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 硬質塩化ビニル管(ゴム輪接合) |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| 硬質塩化ビニル管(接着接合) |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

| 強化プラスチック複合管 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| ダクタイル鋳鉄管(自然流下用) |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

| ダクタイル鋳鉄管(圧送管用) |

× |

× |

× |

× |

× |

× |

× |

| シールド管渠 |

× |

× |

× |

× |

× |

× |

× |

|

| ※マークがついている検討項目は、2006年版「下水道施設設計の耐震対策指針と解説」で追加されたもの。詳しくはこちらを御覧下さい。 |

| |

| ■ソフトウェアの特徴 |

| ・地震動レベル1・レベル2に対応できます。 |

| ・地盤土層数は最大30層まで入力可能で、耐震設計シリーズ8製品でデータを共用することが可能です。 |

| ・管材の性能値をマスタファイルとして編集・登録ができます。 |

| ■計算手順 |

|

|

| |

| 3)インターフェースなど |

| ■入力画面(画像をクリックすると拡大表示できます) |

| ・基本条件 |

|

|

・入力は、ツリーの各項目をダブルクリックする事で表示される個別画面で設定します。 |

| ・上から順番に入力していきます。 |

| ・連番設定ができます。詳しい内容はこちらを御覧下さい。 |

| |

| |

| |

| |

|

| ・初期設定 |

|

|

・設計対象地震動が選択できます。 |

| ・液状化の判定の有無が選択できます。 |

| |

| |

| |

| |

| |

|

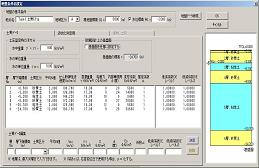

| ・地盤条件 |

|

|

・地盤条件や土層データを入力します。 |

| ・液状化の判定を行う場合は、液状化用の項目が入力可能になります。 |

| |

| |

| |

| |

| |

|

| ・管渠条件 |

|

|

・管渠の種類は、マスタファイルに登録されている管渠が選択できます。(上記の対応表を参考) |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|

| ・埋設条件 |

|

|

・管渠の埋設条件と、継手部の照査項目を設定します。 |

| ・急曲線部による抜出し量は、管渠の抜出し量許容値から控除した上で、残りの量に基づいて照査します。 |

| ・永久ひずみによる抜出し量は、液状化の検討を行なう場合は、液状化の検討を行なった後で設定します。 |

| ・参考図ボタンを押すと急曲線部の参考図が表示されます。 |

| |

|

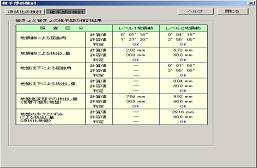

| ■結果画面(画像をクリックすると拡大表示できます) |

| ・管渠と管渠の接続部の検討結果 |

|

|

・地震動による屈曲角、抜出し量の結果を表示します。 |

| ・地盤沈下による屈曲角、抜出し量の結果を表示します。 |

| ・地盤急変部での抜出し量の結果を表示します。(耐震基盤面の傾斜角θ≧5°の場合は、浅層不整形地盤の抜出し量となります。 |

| ・地盤の永久ひずみによる抜出し量の結果を表示します。 |

| ・急曲線部の検討時は、抜出し量許容値から曲線施工時の抜出し量を控除した値で照査します。 |

| ・地盤の硬軟急変部の抜出し量の結果を表示します。(検討時) |

| |

|

| |

| |

| |